時政要聞

從白馬寺到龍門石窟:

保護傳承傳播好中華文化瑰寶

作者:韓國河(鄭州大學二級教授、歷史文化遺產保護研究中心主任)

白馬寺見證了佛教傳入、發展并不斷中國化的進程。

已有1500多年歷史的龍門石窟,是重要的世界文化遺產。

要把這些中華文化瑰寶保護好、傳承好、傳播好。

文旅融合前景廣闊,要推動文旅產業高質量發展,真正打造成為支柱產業、民生產業、幸福產業。

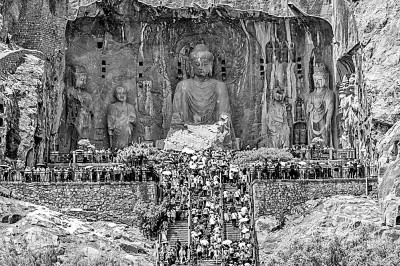

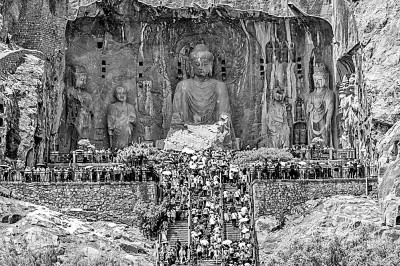

游客在洛陽龍門石窟景區內游覽。圖為盧舍那大佛。新華社發

文明坐標:中華文明包容性的鮮活見證

邙山腳下的白馬寺、伊水河畔的龍門石窟,作為中華文明的典型物質載體,是中華文明包容性的鮮活見證。

白馬寺是佛教傳入中原的首座官辦寺院。東漢永平十一年(公元68年),漢明帝敕建白馬寺,寺院采用中軸對稱布局的中國傳統建筑形制。五進院落沿中軸線次第展開,山門券石上的匠人題刻、天王殿鴟吻獸脊,融合佛教象征與中原吉祥紋飾。金代重建的齊云塔被譽為“中國第一古塔”,疊澀密檐工藝彰顯古代建筑智慧。寺內保存的元代夾纻干漆造像與40余方歷代碑刻,成為研究佛教中國化的珍貴物證。20世紀90年代以來建成的國際佛殿苑,復現印度桑奇大塔、緬甸、泰國風格佛殿建筑。白馬寺將絲路精神具象化,漢式建筑與南亞佛塔的共生格局印證了“各美其美、美美與共”的文明觀。

龍門石窟則以2345個窟龕、近11萬尊造像,記錄了佛教藝術本土化歷程。龍門石窟的營造史,是一部文明互鑒互融的翔實檔案。從北魏賓陽中洞佛像面容的犍陀羅式希臘化特征向“秀骨清像”的中原審美轉向,到衣飾服裝由通肩袈裟演變為褒衣博帶,都折射出異域文明與中華文明的融合。唐代奉先寺盧舍那大佛的塑造,既保留了印度佛教儀軌精髓,又以豐腴圓潤的面相、流暢寫實的技法,將盛唐氣象與武周政權“彌勒轉世”的政治隱喻熔鑄一體,鐫刻出“大唐風范”。其造像風格東傳朝鮮、日本,成為東亞佛教藝術的共同源頭。

白馬寺是中國佛教傳播的源頭活水、佛教祖庭,龍門石窟代表中國佛教藝術的巔峰。

白馬寺自東漢始建便持續發揮核心樞紐作用,中國首部漢譯佛經《四十二章經》在此譯出,其體裁略仿《論語》,開創了佛經漢譯的先河。此處誕生的首位漢傳佛教比丘朱士行,以“誓志捐身,遠求大本”的壯舉,奠定了中土佛學“求真問道”的精神傳統。時至今日,寺內還匯聚著南亞、東南亞的經典佛教建筑。從東漢梵唄初傳到當代多樣文明共生,白馬寺以近兩千年的時空縱深,生動詮釋著中華文化“和而不同”的包容性。這座古剎既是中國佛教演進的歷史注腳,更是文明對話的極佳案例。

龍門石窟的造像題記,為觀察多民族融合提供了視角。古陽洞造像題記中所見的鮮卑、氐等少數民族姓氏,還有印度高僧寶思惟造丈六石龕、吐火羅僧寶隆造釋迦像龕、新羅像龕以及安、康、石、曹等中亞昭武九姓開鑿窟龕,蓮花洞內的胡人弟子形象等,共同構成中古時期多民族交往的立體畫卷。尤為重要的是,這些外來族群在參與石窟營造過程中,主動采用漢式題記格式、儒家倫理觀念,這種文化自覺,深刻印證了中華文明的向心力與包容性。

從白馬寺“格義譯經”到龍門石窟“胡漢共造”的歷史演進表明,中華文明的創造性轉化,不是簡單的形式改造,而是思想體系、制度規范、文化表達的全方位深度融合。

白馬寺門前一景。新華社發

文物保護:傳統技藝與現代科技并重

白馬寺與龍門石窟歷經千年風雨,在保護好、傳承好、傳播好中華文化瑰寶的過程中,逐步實現了從被動搶救修復到主動預防的跨越。

白馬寺的文物保護堅持“最小干預、修舊如舊”原則,構建起傳統技藝與現代科技并重的防護體系。大雄殿的一角,半人多高的大水缸與推車式干粉滅火器比肩而立。寺內多個大殿設置吸氣式感煙火災探測系統、攝像頭、防雷設施等,實現從火災預警到結構安全的全程智能管控,彰顯古今交融的智慧守護。

龍門石窟的保護在錨桿加固等搶救性工程和一體化預防性保護體系的基礎上,讓文物保護從經驗判斷轉向數據驅動。2021年啟動的奉先寺保護工程最具代表性,綜合運用地質雷達探測、紅外成像等技術精準定位滲水路徑,采用偏高嶺土類灌漿材料治理裂隙,既避免了傳統水泥砂漿的鹽析危害,又使修復痕跡與歷史風貌渾然一體。工程中發現的唐代琉璃眼珠(普賢菩薩右眼)與鉛白彩繪層,不僅為復原古代工藝提供依據,更揭示了造像“以科技護文物、以文物證歷史”的深層價值。尤其在數字化領域,龍門石窟構建起“數字采集—虛擬修復—活化傳播”的全鏈條保護體系。通過激光掃描、高精度攝影及三維建模技術,對奉先寺、古陽洞等核心洞窟進行毫米級數字化存檔,建立永久性數字檔案,為風化監測與修復提供精準數據支撐。針對流失海外的文物碎片,啟動“數字尋親”工程,聯合國際機構對《帝后禮佛圖》等珍品進行碎片掃描與AR虛擬復原,游客通過手機即可觀賞浮雕原貌,實現“身首合一”的文化重生。

在龍門石窟,監測數據云平臺不僅守護著石刻藝術本體,更構建起文明對話的數字橋梁。流散石窟文物的高清數據與龍門本體掃描模型成功拼接,這種“數字縫合”為全球流散遺產保護提供中國智慧。

文旅融合:科技活化歷史、創意點亮文化

新建的白馬寺博物館突破傳統展陳模式,通過AR等虛擬技術動態呈現東漢至宋元時期的寺院格局演變,使游客置身于復原的魏晉回廊與唐代殿基間,直觀感受“伽藍七堂”制的空間敘事。異域佛殿區成為打卡熱點,印度桑奇大塔的渾厚、緬甸仰光大金塔的璀璨、泰國金山寺的綺麗在此和諧共生,形成“一寺容萬象”的宗教建筑博覽,游客可“一秒穿越”南亞、東南亞。

龍門石窟推出的虛擬修復體驗、拓印實踐等研學課程和特色夏令營,讓青少年在臨摹中感悟工匠精神,在修復體驗中理解科技護遺。白馬寺和龍門石窟以“科技+創意”打破時空界限,讓文化遺產從靜態展示轉向活態傳承。這種“虛實共生”的文旅融合模式,不僅激活了文化消費新場景,更讓千年文明在當代煥發新生機。

白馬寺、龍門石窟在保護好、傳承好、傳播好中華文化瑰寶方面的實踐,啟示我們:文化遺產的存續,本質上是文明生命力的延續,也是文化主體性認同的生動實踐,我們要更加深化對文化遺產的認知。作為一名文物考古領域的教育工作者,希望依托鄭州大學、河南考古與文化遺產學院、中國石窟文化聯合研究生院等平臺,逐步形成完備的人才培養鏈條和體系,為包括白馬寺、龍門石窟在內的文物保護和傳承傳播,培養和輸送更多人才,進一步保護好、傳承好、傳播好中華文化瑰寶。

《光明日報》(2025年05月28日 13版)

|

|

|

|

||||

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

從白馬寺到龍門石窟:

保護傳承傳播好中華文化瑰寶

作者:韓國河(鄭州大學二級教授、歷史文化遺產保護研究中心主任)

白馬寺見證了佛教傳入、發展并不斷中國化的進程。

已有1500多年歷史的龍門石窟,是重要的世界文化遺產。

要把這些中華文化瑰寶保護好、傳承好、傳播好。

文旅融合前景廣闊,要推動文旅產業高質量發展,真正打造成為支柱產業、民生產業、幸福產業。

游客在洛陽龍門石窟景區內游覽。圖為盧舍那大佛。新華社發

文明坐標:中華文明包容性的鮮活見證

邙山腳下的白馬寺、伊水河畔的龍門石窟,作為中華文明的典型物質載體,是中華文明包容性的鮮活見證。

白馬寺是佛教傳入中原的首座官辦寺院。東漢永平十一年(公元68年),漢明帝敕建白馬寺,寺院采用中軸對稱布局的中國傳統建筑形制。五進院落沿中軸線次第展開,山門券石上的匠人題刻、天王殿鴟吻獸脊,融合佛教象征與中原吉祥紋飾。金代重建的齊云塔被譽為“中國第一古塔”,疊澀密檐工藝彰顯古代建筑智慧。寺內保存的元代夾纻干漆造像與40余方歷代碑刻,成為研究佛教中國化的珍貴物證。20世紀90年代以來建成的國際佛殿苑,復現印度桑奇大塔、緬甸、泰國風格佛殿建筑。白馬寺將絲路精神具象化,漢式建筑與南亞佛塔的共生格局印證了“各美其美、美美與共”的文明觀。

龍門石窟則以2345個窟龕、近11萬尊造像,記錄了佛教藝術本土化歷程。龍門石窟的營造史,是一部文明互鑒互融的翔實檔案。從北魏賓陽中洞佛像面容的犍陀羅式希臘化特征向“秀骨清像”的中原審美轉向,到衣飾服裝由通肩袈裟演變為褒衣博帶,都折射出異域文明與中華文明的融合。唐代奉先寺盧舍那大佛的塑造,既保留了印度佛教儀軌精髓,又以豐腴圓潤的面相、流暢寫實的技法,將盛唐氣象與武周政權“彌勒轉世”的政治隱喻熔鑄一體,鐫刻出“大唐風范”。其造像風格東傳朝鮮、日本,成為東亞佛教藝術的共同源頭。

白馬寺是中國佛教傳播的源頭活水、佛教祖庭,龍門石窟代表中國佛教藝術的巔峰。

白馬寺自東漢始建便持續發揮核心樞紐作用,中國首部漢譯佛經《四十二章經》在此譯出,其體裁略仿《論語》,開創了佛經漢譯的先河。此處誕生的首位漢傳佛教比丘朱士行,以“誓志捐身,遠求大本”的壯舉,奠定了中土佛學“求真問道”的精神傳統。時至今日,寺內還匯聚著南亞、東南亞的經典佛教建筑。從東漢梵唄初傳到當代多樣文明共生,白馬寺以近兩千年的時空縱深,生動詮釋著中華文化“和而不同”的包容性。這座古剎既是中國佛教演進的歷史注腳,更是文明對話的極佳案例。

龍門石窟的造像題記,為觀察多民族融合提供了視角。古陽洞造像題記中所見的鮮卑、氐等少數民族姓氏,還有印度高僧寶思惟造丈六石龕、吐火羅僧寶隆造釋迦像龕、新羅像龕以及安、康、石、曹等中亞昭武九姓開鑿窟龕,蓮花洞內的胡人弟子形象等,共同構成中古時期多民族交往的立體畫卷。尤為重要的是,這些外來族群在參與石窟營造過程中,主動采用漢式題記格式、儒家倫理觀念,這種文化自覺,深刻印證了中華文明的向心力與包容性。

從白馬寺“格義譯經”到龍門石窟“胡漢共造”的歷史演進表明,中華文明的創造性轉化,不是簡單的形式改造,而是思想體系、制度規范、文化表達的全方位深度融合。

白馬寺門前一景。新華社發

文物保護:傳統技藝與現代科技并重

白馬寺與龍門石窟歷經千年風雨,在保護好、傳承好、傳播好中華文化瑰寶的過程中,逐步實現了從被動搶救修復到主動預防的跨越。

白馬寺的文物保護堅持“最小干預、修舊如舊”原則,構建起傳統技藝與現代科技并重的防護體系。大雄殿的一角,半人多高的大水缸與推車式干粉滅火器比肩而立。寺內多個大殿設置吸氣式感煙火災探測系統、攝像頭、防雷設施等,實現從火災預警到結構安全的全程智能管控,彰顯古今交融的智慧守護。

龍門石窟的保護在錨桿加固等搶救性工程和一體化預防性保護體系的基礎上,讓文物保護從經驗判斷轉向數據驅動。2021年啟動的奉先寺保護工程最具代表性,綜合運用地質雷達探測、紅外成像等技術精準定位滲水路徑,采用偏高嶺土類灌漿材料治理裂隙,既避免了傳統水泥砂漿的鹽析危害,又使修復痕跡與歷史風貌渾然一體。工程中發現的唐代琉璃眼珠(普賢菩薩右眼)與鉛白彩繪層,不僅為復原古代工藝提供依據,更揭示了造像“以科技護文物、以文物證歷史”的深層價值。尤其在數字化領域,龍門石窟構建起“數字采集—虛擬修復—活化傳播”的全鏈條保護體系。通過激光掃描、高精度攝影及三維建模技術,對奉先寺、古陽洞等核心洞窟進行毫米級數字化存檔,建立永久性數字檔案,為風化監測與修復提供精準數據支撐。針對流失海外的文物碎片,啟動“數字尋親”工程,聯合國際機構對《帝后禮佛圖》等珍品進行碎片掃描與AR虛擬復原,游客通過手機即可觀賞浮雕原貌,實現“身首合一”的文化重生。

在龍門石窟,監測數據云平臺不僅守護著石刻藝術本體,更構建起文明對話的數字橋梁。流散石窟文物的高清數據與龍門本體掃描模型成功拼接,這種“數字縫合”為全球流散遺產保護提供中國智慧。

文旅融合:科技活化歷史、創意點亮文化

新建的白馬寺博物館突破傳統展陳模式,通過AR等虛擬技術動態呈現東漢至宋元時期的寺院格局演變,使游客置身于復原的魏晉回廊與唐代殿基間,直觀感受“伽藍七堂”制的空間敘事。異域佛殿區成為打卡熱點,印度桑奇大塔的渾厚、緬甸仰光大金塔的璀璨、泰國金山寺的綺麗在此和諧共生,形成“一寺容萬象”的宗教建筑博覽,游客可“一秒穿越”南亞、東南亞。

龍門石窟推出的虛擬修復體驗、拓印實踐等研學課程和特色夏令營,讓青少年在臨摹中感悟工匠精神,在修復體驗中理解科技護遺。白馬寺和龍門石窟以“科技+創意”打破時空界限,讓文化遺產從靜態展示轉向活態傳承。這種“虛實共生”的文旅融合模式,不僅激活了文化消費新場景,更讓千年文明在當代煥發新生機。

白馬寺、龍門石窟在保護好、傳承好、傳播好中華文化瑰寶方面的實踐,啟示我們:文化遺產的存續,本質上是文明生命力的延續,也是文化主體性認同的生動實踐,我們要更加深化對文化遺產的認知。作為一名文物考古領域的教育工作者,希望依托鄭州大學、河南考古與文化遺產學院、中國石窟文化聯合研究生院等平臺,逐步形成完備的人才培養鏈條和體系,為包括白馬寺、龍門石窟在內的文物保護和傳承傳播,培養和輸送更多人才,進一步保護好、傳承好、傳播好中華文化瑰寶。

《光明日報》(2025年05月28日 13版)

|

||||

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|